SBTにおけるFLAG目標と、GHGpのLand sector and removals Guidance

近年、企業の温室効果ガス(GHG)排出削減目標の設定において、Science Based Targets(SBT)の重要性が増している。

従来のSBTは、直接排出およびエネルギー起因排出(I/E)を対象としていたが、新たに登場したFLAG(Forest, Land, and Agriculture)目標は、土地関連の排出に特化した指標として独立した位置づけを持つこととなった。

この変化は、特に土地利用や農業に関与する企業のほか、飲料食料品製造・小売り・建築などの下流企業にも大きな影響を与えている。本論稿ではSBTにおけるFLAG目標と、GHGpのLand sector and removals Guidanceについて解説する。

目次

- FLAG目標の概要

- 目標設定に向けた課題

- Land Sector and Removals Guidanceとは

- Land sector and removals Guidanceが定義する算定カテゴリ

- 土地利用変化排出量の具体的な算定方法

- おわりに

1. FLAG目標の概要

FLAGは、Forest, Land, Agricultureの略で、森林、土地、農業分野に関連する排出量の削減を目的とするものであり、SBTが定める特定のセクターに属する企業、もしくは自社のGHG総排出量の20%以上をFLAG排出量が占める企業が対象となる。

既にSBT認証を取得済みの企業であっても、FLAG対象企業に該当する場合、GHGプロトコルから発行される「Land Sector and Removals Guidance」の正式版がリリースされた後、半年以内にFLAG目標を含めて目標を再設定し、SBTiに提出することが求められている。

このガイダンスは現在ドラフト版が公開中で、正式版のリリースは2025年第4四半期に公開が予定されている。このため、SBT取得済みの各企業は2026年の1月から6月ごろにかけて、FLAG目標の設定を急ぎ進めていかなければならないこととなる。

2. 目標設定に向けた課題

FLAG目標の設定には、その前段として土地関連排出の算定・可視化が不可欠である。

しかし、SBTiのFLAGガイダンスにおいては、目標設定の方針は示されているものの、その前提となる排出量算定の具体的な方法については明示されていない。

この点に関しては、上述の「Land Sector and Removals Guidance」に準拠することが推奨されている。なお、FLAG対象の特定セクターに該当する企業以外でも、自社がFLAG目標の設定対象かどうかを判断するにあたりFLAG排出量の算定が求められている。

このため、SBT取得済み・およびSBT取得をこれから目指す各企業の直近の対応事項は、「Land Sector and Removals Guidance」の読込・理解を通じた、FLAG排出量に該当する自社活動の特定および算定となる。

3. Land Sector and Removals Guidanceとは

GHGプロトコルによる「Land Sector and Removals Guidance」は、土地関連排出および除去に関する包括的なガイダンスを提供するものであり、現在公開中のドラフト版は、以下の2つのパートで構成されている。

・Part 1: 算定カテゴリの整理および算定要件の明確化

・Part 2: 各算定カテゴリにおける具体的な計算ガイダンスの提供

なお、このガイダンスには、土地関連排出に加え、技術由来の炭素除去に関する算定方法も含まれるが、本稿ではSBT FLAG取得に向けた算定に焦点を当て、技術由来の炭素除去関連の内容は割愛する。

また、本ガイダンスは土地関連の排出量や、炭素除去に関する算定ルールを規定するにあたって通常の排出量算定では取り扱わない定義や概念がいくつか登場する。

ガイダンスPart1.第4章ではこういった重要概念の概要について説明がなされているが、読み進めていくにあたってこの前提知識は不可欠となるものであり、少々複雑ではあるがしっかりと理解してから先へ進むことを推奨する。

今回は、その一部として炭素フラックスと二つの算定手法について説明する。

炭素フラックス

炭素循環経路の概念でGHG排出時のCO2の流れにとどまらず、大気から土地・製品・地中などへのCO2の移動を含むもの。いわゆるCO2排出は、炭素フラックスでは非大気炭素プールから大気炭素プールへの炭素の流れのことを指す。同様にCO2除去は大気炭素プールから非大気炭素プールへの炭素が貯蔵される流れのことを指す。

炭素プールは、大きく土地炭素プール・製品炭素プール・地中炭素プール・海洋炭素プールの4つに分類される。分類ごとに固有の算定・モニタリング・手法があるため、本ガイダンスでは土地炭素プール(第8章)、製品炭素プール(第9章)、地中炭素プール(第10章)それぞれで用いる各種炭素貯留算定法のガイダンスが示されている。

更に、土地炭素プールではその下位分類として、以下の分類が定義されている。

〇バイオマス炭素プール

大きさ2mm以上の生きている陸上有機体に含まれる炭素。更に地上部・地下部に分類される

〇枯死有機物炭素プール

大きさ2mm以上の死んだ有機体またはその他の非化石由来有機化合物に含まれる炭素。更に枯れ木・リター炭素プールに分類される。

〇土壌炭素プール

大きさ2mm未満の土壌鉱物および有機物に含まれる炭素。更に鉱質土壌有機炭素プール、有機質土壌有機炭素プール、土壌無機炭素プールに分類される。

土地炭素プールにおける炭素フラックスの流れは、例えば下記の通り説明できる。

大気中の炭素プールにおけるCO2が、森林の光合成によって吸収され、土地炭素プールに入る(=CO2グロス除去)。生きているバイオマスが経年変化によって枯れ木となり、枯死有機物炭素プールへ移動する。さらに、枯死有機物の分解により、吸収された炭素の一部が大気中の炭素プールへ放出される(CO2グロス排出)。

土地関連排出・除去の理解には、こういったプール間の炭素の移動=炭素フラックスを理解することが重要である。

フロー算定法とストック変動量算定法

〇フロー算定法

CO2のグロス排出量およびグロス除去量を考慮し、差し引きを行う手法。CO2グロス排出は非大気炭素プールから大気中へのフラックスを指し、正の値で表わされる。逆に、CO2グロス除去は大気中から非大気炭素プールへのフラックスを指し、負の値で表わされる。フロー算定におけるCO2ネットフラックスはそれぞれのCO2グロス排出・CO2グロス除去の合計で求められ、排出が除去を上回る場合はネット排出・除去が排出を上回る場合はネット除去として報告される。

〇ストック変動量算定法

年間の炭素ストックの差分を算定し、ネット除去またはネット排出として報告する手法。炭素ストックの変動量は、炭素の増加分と減少量の差分の算定(=ゲイン・ロス法)、2つのタイミングにおける炭素ストック量の比較(=ストック差異法)のいずれかで求められる。

ガイダンスでは、おもにストック変動量算定法が中心に語られる。後述の算定カテゴリで報告が必須となっている「ネット」排出・除去の算定はストック変動量算定法で表されるため、各企業が優先して採用すべき手法はストック変動量算定法となる。

4. Land sector and removals Guidanceが定義する算定カテゴリ

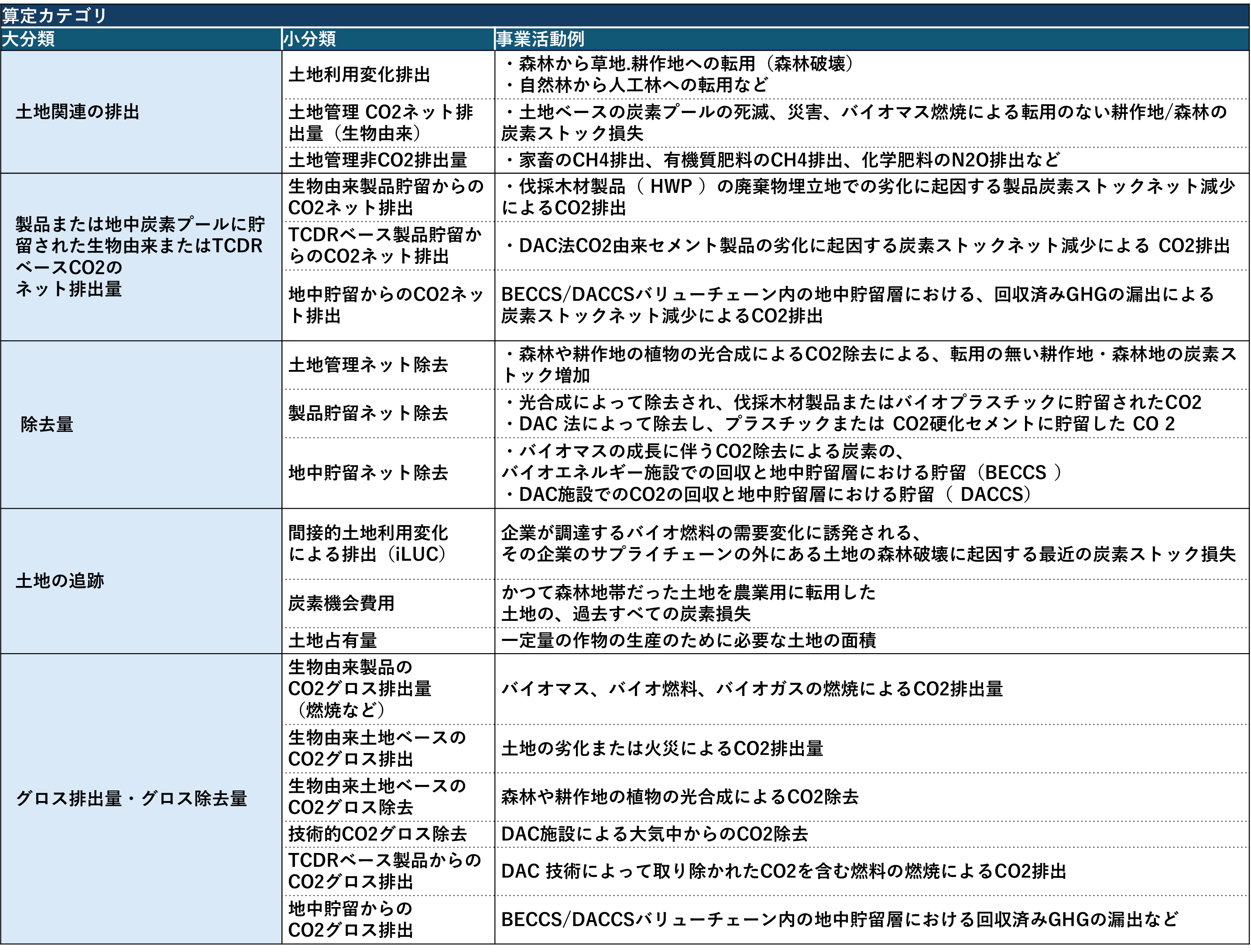

本ガイダンスでは、これまでGHGpが「コーポレート基準」「Scope3基準」などで定義してきた、Scope1~3のエネルギー利用による排出量に加えて、「土地関連排出」「製品/地中炭素プールに貯留されたCO2のネット排出」「除去量」「土地追跡指標」「グロス排出・グロス除去量」など、多くの算定カテゴリを定義している。

各算定カテゴリにおいて、どんな排出/除去活動を対象としているか、Scope1~3をどう区別するか、報告において必須かどうか、などの定義がなされている(以下表参照)。

なお、除去量のScope区分は通常の排出量におけるScope1~3とは異なり、吸収源と炭素プールの所有者が自社かサプライチェーン上の他企業かにより、Scope1またはScope3いずれかに該当することとなる(このため、Scope2除去量というものは存在しない)。

各企業においては、FLAG排出量に関連する自社の活動がどんなもので、どんな算定手法を適用する必要があるかを検討するため、この算定カテゴリを理解することが重要である。

図1:算定カテゴリ一覧表

5. 土地利用変化排出量の具体的な算定方法

ここからは、Land sector and removalsで定義される算定カテゴリの一つ、土地利用変化における実際の算定方法を、事前の情報整理・計算式の理解・必要な活動量データの流れで解説する。

今回はScope1の土地利用変化(=LUC:Land Use Change)排出量、つまり、自社のLUC活動における炭素ストック減少を対象とした算定を考える。なお、LUCの算定にはdLUC・sLUCの2つの方法論がガイダンス内で認められているが、今回はScope1LUC排出量算定で一般的なdLUCでの算定を対象とする。

〇事前の情報整理

まず企業は、LUCの算定カテゴリの対象となる自社の事業活動について特定する必要がある。

ガイダンスでは、牛肉・ココア・パーム油・大豆等のコモディティ、その他作物、繊維、バイオ燃料等の生産といった、土地集約的な活動が対象となるとしている他、その他の土地集約活動として、鉱業、インフラ・施設開発、都市拡大などが挙げられている。

これらに関連する事業活動において、現時点から20年前までの期間中に、土地の利用カテゴリを変化する、いわゆるLUCがあったかどうかを確認する。対象となるLUCがあった場合、次ステップとして、算定に必要な活動量データの収集に移る。

〇活動量データの収集

Scope1のLUC排出量をdLUCで算定する場合の式は以下となる。

GHGLUC,y = GHGdLUC,y × TDFy ※Eq17.1

また、𝐆𝐇𝐆𝐝𝐋𝐔𝐂,𝒚は、以下のCO2LUC,CH4LUC,N2OLUCの総和により取得。

CO2LUC = ΔCLUC × (44/12) × (-1) ※Eq17.5

CH4LUC = CH4BB × GWPCH4

N2OLUC = [N2OBB + ((N2OOS + (FSOM × EF1)) × 44/28 × 10-3)] × GWPN2O

更に、ΔCLUCは以下の算定式により取得。

ΔCLUC,a,y = Σ [ALUC,s,a,y × (CAfter,s,a − CBefore,s,a)] ※Eq17.6

上記において、各項目は以下の通りとなる

ALUC,s,a,y: 対象の地層・地域・年においてLUC(土地利用変化)のあった土地の面積(単位:ha)

CAfter,s,a: LUC後の土地炭素ストック量(単位:tC/ha)

CBefore,s,a: LUC前の土地炭素ストック量(単位:tC/ha)

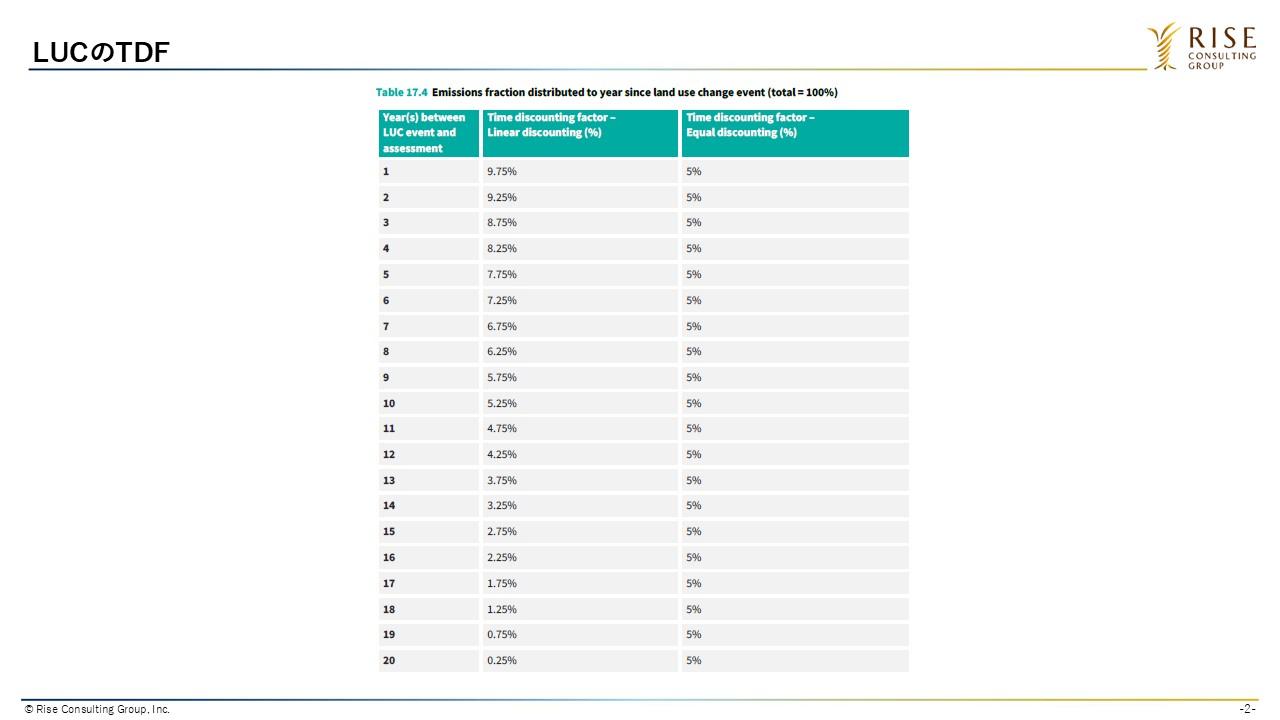

また、Eq17.1におけるTDFyは、LUC排出量を、LUCイベント後20年にわたって配分し各年の排出量として当てはめるための「時間割引係数」であり、以下表の値を参照する。

図2:LUCのTDF

以上の算定式を自社企業の実際の活動量に当てはめて実施するために取得すべきデータは以下の通り。

ALUC,s,a,y: 土地利用変化のあった面積(ha)

CAfter,s,a: LUC後の土地炭素ストック量(tC/ha)

CBefore,s,a: LUC前の土地炭素ストック量(tC/ha)

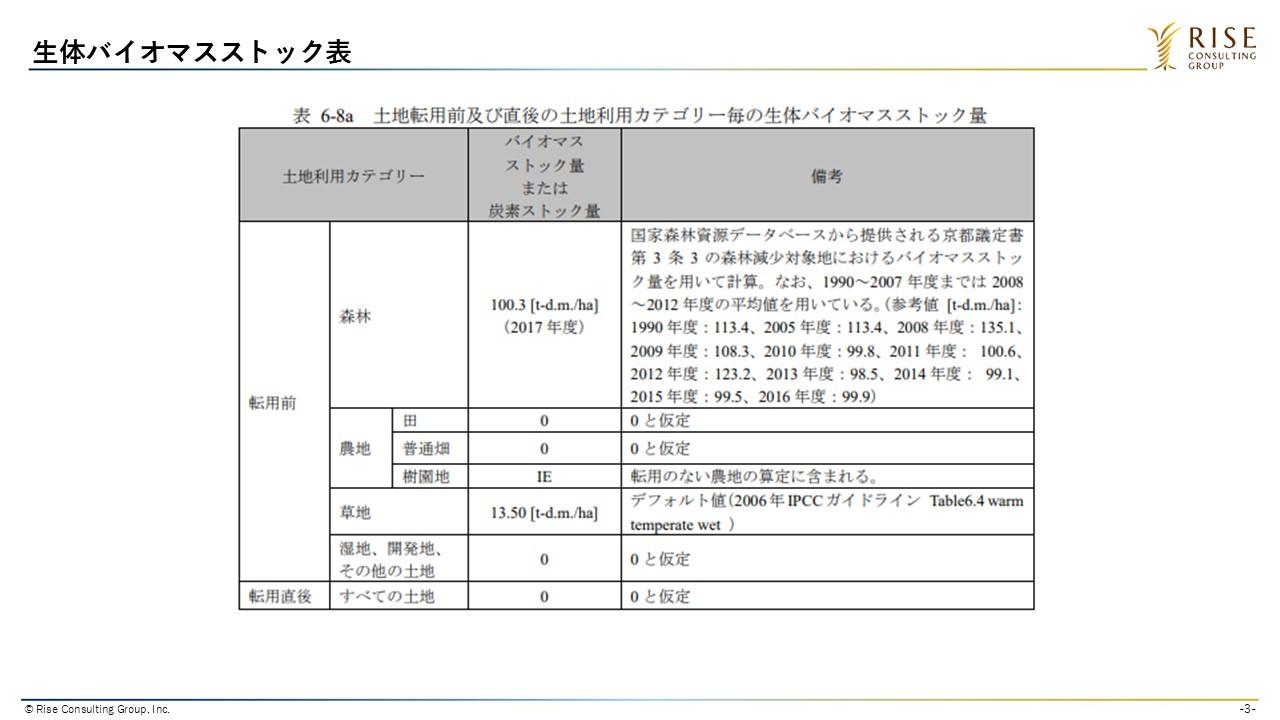

うち、𝐂𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫,𝒔,𝒂、𝐂Before,𝒔,𝒂については日本国温室効果ガスインベントリ報告書第6章より、デフォルト値を参照することができる。

図3:生体バイオマスストック表

6. おわりに

SBT取得済み・またはこれからSBT取得予定の企業にとって、FLAG排出量の可視化は今後必要不可欠となってくる一方、そのためのデータ収集・算定・報告は慣れない作業であるうえ、難解なFLAGガイダンス・Land sector and removals Guidanceの読込が必要となり、多くの企業にとって相当ハードルが高い状況となっている。

各企業の対応事項は、まずは自社にとってどんな活動がFLAG対象となり得るのかを判断するためにガイダンスを理解すること、次いで算定対象とする土地関連排出量算定カテゴリの特定と、実際のデータ収集などである。

当社では、これまでの排出量可視化・算定支援の知見を基に、本領域でもFLAG排出量勉強会から実際の算定・SBT取得支援まで包括的に支援するケイパビリティを有しており、FLAG領域の登場に課題感を持つ各企業への支援を拡大していく予定である。

執筆者

中村 悠一郎

大手シンクタンクを経て、ライズ・コンサルティング・グループに参画。

経済産業省や環境省における環境・エネルギー政策立案・施行支援、発電事業者における非FIT再エネ発電事業検討支援、メーカー・SIer等における脱炭素戦略策定及び実行支援等の経験を有する。環境・エネルギー政策に係る知見や将来の制度設計に対するシナリオ構築等に強み。

Green Transformation(GX)では、2050年ネットゼロに向けてあるべき可視化・削減の考え方を独自に提唱し、顧客・社会への普及を推進。

谷口 航

大学卒業後、ライズ・コンサルティング・グループに入社。

大手メーカーやSIerを対象に、VPP市場への参入戦略や電力事業戦略の策定といったエネルギー領域における支援をはじめ、脱炭素に関連する規制対応や情報開示の支援など、多岐にわたるプロジェクトに従事。

脱炭素・気候変動に関する規制、企業動向、国際的イニシアチブの影響を踏まえた事業戦略の立案を得意とし、現在はGreen Transformation(GX)プラクティスのメンバーとして、サステナビリティ領域における支援活動に注力している。

参考文献 :

GHGp Land Sector and Removals Guidance, Draft for Pilot Testing and Review, Part 1

(https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/Land-Sector-and-Removals-Guidance-Pilot-Testing-and-Review-Draft-Part-1.pdf)

GHGp Land Sector and Removals Guidance, Draft for Pilot Testing and Review, Part 2

(https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/Land-Sector-and-Removals-Guidance-Pilot-Testing-and-Review-Draft-Part-2.pdf)

SBTi FLAG Guidance

(https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiFLAGGuidance.pdf)

日本国温室効果ガスインベントリ報告書

(https://www.env.go.jp/content/900446276.pdf)